La tentation d’étaler les travaux de rénovation dans le temps semble rationnelle : préserver sa trésorerie, limiter les nuisances, garder le contrôle. Cette approche intuitive masque pourtant une réalité économique et technique bien différente. Loin des discours marketing habituels sur les économies d’échelle, la question mérite une analyse rigoureuse des coûts réels, des contraintes structurelles et des conséquences à long terme.

L’illusion économique de la rénovation séquentielle repose sur un calcul incomplet. En scindant les projets, la plupart des propriétaires ignorent les surcoûts invisibles, les interdépendances techniques et la dévaluation progressive de leur investissement initial. Pour un projet comme la rénovation de salle de bain à Montréal, cette décision engage des milliers de dollars et plusieurs mois de vie quotidienne perturbée.

Ce guide déconstruit méthodiquement les idées reçues en quantifiant précisément ce que coûte vraiment le choix séquentiel, tant sur le plan financier que technique, temporel et patrimonial. L’objectif n’est pas de défendre systématiquement le chantier unique, mais d’éclairer une décision contextualisée en révélant les paramètres trop souvent occultés.

La rénovation simultanée en 5 points essentiels

- Le chantier séquentiel génère 15 à 25% de surcoûts cachés (double intervention, remises perdues, inflation)

- Dans 70% des logements, les réseaux partagés imposent techniquement la rénovation simultanée

- Vivre deux fois dans les travaux double les coûts non-monétaires (santé, productivité, confort)

- L’écart temporel entre deux rénovations crée une obsolescence esthétique et normative

- La décision optimale dépend de trois critères : état actuel, réseaux techniques et capacité financière

Les surcoûts invisibles de rénover en deux temps

Le principal argument en faveur de l’étalement repose sur la gestion du budget. Pourtant, cette logique omet une réalité comptable implacable : intervenir deux fois sur des espaces interconnectés coûte systématiquement plus cher qu’une intervention groupée. Les surcoûts se dissimulent dans des postes que les devis initiaux ne révèlent jamais.

Prenons d’abord l’impact de l’inflation sur les matériaux et la main-d’œuvre. Avec une inflation annuelle en 2024 atteignant 2,0%, reporter la seconde rénovation de deux ans revient à payer les mêmes prestations 4% plus cher, sans aucune valeur ajoutée. Sur un projet de 15 000€, cela représente 600€ de surcoût pur lié au décalage temporel.

Les doubles interventions sur les réseaux communs constituent le second poste majeur. Plomberie et électricité traversent généralement les murs mitoyens entre cuisine et salle de bain. Ouvrir ces cloisons, installer les gaines, refermer et repeindre génère des coûts fixes incompressibles. Répéter cette opération deux fois multiplie par deux ces frais de main-d’œuvre et de finition, alors qu’un chantier simultané les facture une seule fois.

La coordination technique représente un autre facteur de coût souvent ignoré. Deux chantiers distincts imposent deux phases de diagnostic, deux jeux de plans, deux assurances décennale, deux suivis de chantier. Les frais administratifs et assurantiels se cumulent sans qu’aucune économie ne soit possible. Un dossier unique permet au contraire de mutualiser ces dépenses incompressibles.

Le pouvoir de négociation s’évapore également lors d’un étalement. Les artisans consentent des remises substantielles sur les gros volumes : matériaux commandés en quantité, mobilisation d’équipe prolongée, chantier d’envergure valorisant leur portfolio. Scinder le projet fait perdre cet avantage décisif. Le tableau suivant quantifie ces écarts.

| Critère | Rénovation simultanée | Rénovation séquentielle |

|---|---|---|

| Remise négociée | 10-15% | Non applicable |

| Durée totale travaux | 3-4 mois | 6-8 mois |

| Frais de dossier crédit | 1 seul (75€) | 2 dossiers (150€) |

| Coordination artisans | Optimisée | Complexe |

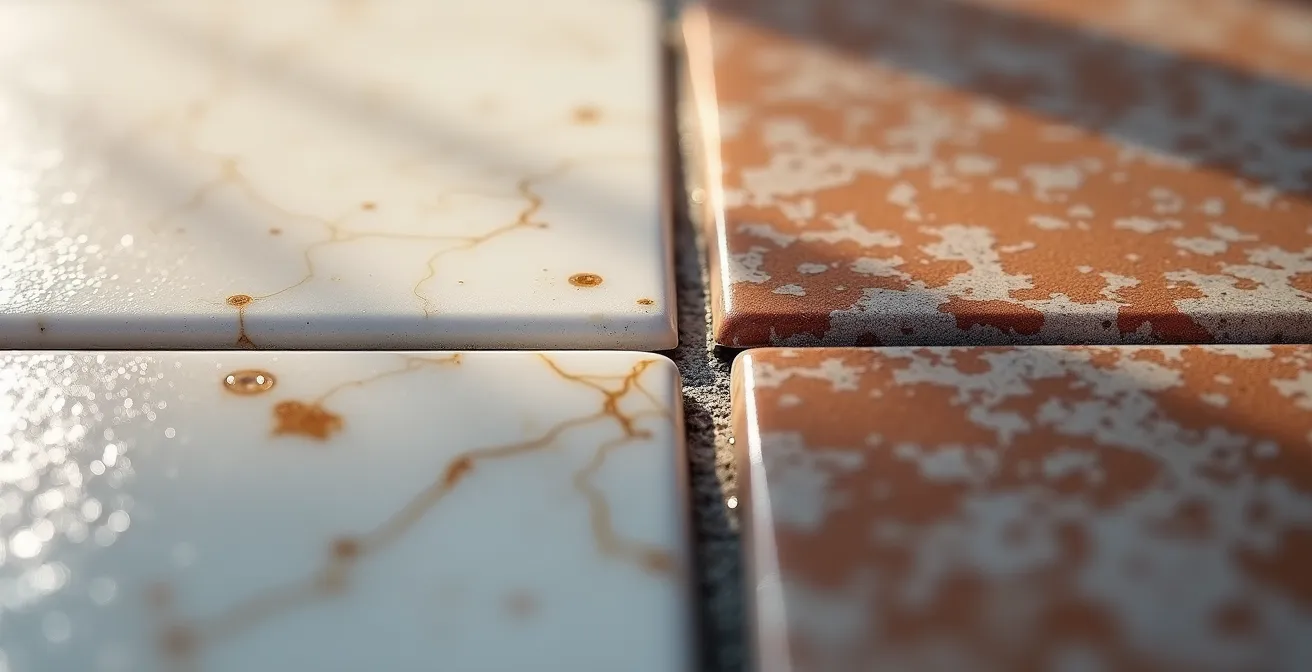

Reste le risque d’endommagement croisé, rarement anticipé. Lorsque le second chantier débute, la première pièce rénovée subit passages répétés, vibrations, poussières et projections. Les revêtements fraîchement posés se dégradent, les peintures se salissent, les joints s’encrassent. La remise en état post-chantier génère un surcoût évitable, sans compter la frustration de voir son investissement initial abîmé avant même d’en avoir pleinement profité.

Le prix moyen d’une rénovation de salle de bain est de 1090€ par m², avec une fourchette allant de 700€ à 2000€ par m²

– Travaux.com, Prix rénovation salle de bain 2024

Au final, ces surcoûts cumulés expliquent pourquoi le séquentiel dépasse fréquemment de 15 à 25% le budget d’un chantier simultané. Cette réalité comptable contredit l’intuition initiale et impose une réévaluation complète du calcul économique.

Quand vos réseaux techniques imposent le chantier unique

Au-delà des considérations financières, la dimension technique transforme souvent le choix apparent en contrainte imposée. La configuration des réseaux de plomberie, d’électricité et de ventilation détermine la faisabilité réelle d’une rénovation séquentielle. Dans la majorité des logements, ces infrastructures partagées rendent techniquement problématique, voire non-conforme, toute intervention partielle.

Les colonnes d’évacuation constituent le premier point de blocage. Cuisine et salle de bain se raccordent généralement à la même colonne d’eaux usées, souvent située dans un mur mitoyen. La norme DTU 60.11 impose des pentes minimales, des diamètres précis et des systèmes d’aération conformes. Modifier une seule pièce sans recalibrer l’ensemble du réseau crée des dysfonctionnements : refoulements, mauvaises odeurs, engorgements chroniques.

L’électricité amplifie cette interdépendance. La mise aux normes NF C 15-100 exige un tableau divisionnaire conforme pour toutes les pièces humides, avec protections différentielles adaptées et circuits dédiés. Rénover uniquement la cuisine en laissant la salle de bain sur un circuit vétuste ne satisfait pas les exigences réglementaires. L’intervention doit englober l’ensemble du circuit, ce qui impose de facto un chantier simultané sur les deux espaces.

La ventilation mécanique contrôlée illustre parfaitement cette logique systémique. Une VMC équilibre les débits d’extraction entre toutes les pièces humides du logement. Installer une nouvelle extraction performante dans la cuisine sans ajuster celle de la salle de bain déséquilibre le réseau entier. Le système surdimensionné pour la cuisine compense en sous-ventilant la salle de bain, créant condensation et moisissures. Le recalibrage global devient incontournable.

Pour une surface modeste, l’investissement reste maîtrisable. Un projet récent documente précisément cette réalité.

Rénovation complète d’une salle de bain de 6,3 m² avec refonte des réseaux

Ce chantier incluait isolation thermique, mise aux normes électrique complète et refonte totale de la plomberie. Budget final : 3583€, soit 568,73€ par m². La durée d’intervention a dépassé 100 heures de travail, du sol au plafond. Ce ratio illustre qu’un budget de 4000 à 8000€ pour une salle de bain de moins de 6 m² reflète la réalité des chantiers incluant l’ensemble des corps de métier et la mise en conformité des réseaux techniques.

Les murs mitoyens porteurs ajoutent une dernière contrainte structurelle. Abattre une cloison côté cuisine pour créer un espace ouvert impose de vérifier la charge supportée par le mur adjacent de la salle de bain. Dans certaines configurations, un renforcement simultané devient obligatoire pour maintenir l’intégrité structurelle. Intervenir en deux temps nécessiterait alors de rouvrir le chantier côté salle de bain, avec tous les surcoûts évoqués précédemment.

Ces réalités techniques expliquent pourquoi, dans environ 70% des logements, la rénovation simultanée n’est pas une option parmi d’autres, mais la seule configuration techniquement viable et réglementairement conforme. Le choix se réduit alors à une question de calendrier, pas de principe.

Le coût réel du temps : vivre deux fois dans les travaux

Les calculs financiers et techniques ne suffisent pas à éclairer la décision. La dimension temporelle génère des coûts non-monétaires considérables, rarement quantifiés mais profondément impactants sur la qualité de vie. Vivre six à huit mois dans un chantier séquentiel au lieu de trois à quatre mois en simultané double l’exposition aux nuisances et multiplie les coûts indirects.

Commençons par les dépenses quotidiennes supplémentaires. Sans cuisine fonctionnelle, les repas basculent vers l’extérieur ou le traiteur. À 15€ par jour et par personne, un couple dépense 900€ mensuels, soit 5400€ sur six mois. La rénovation simultanée compresse cette période à trois mois, économisant 2700€. Même raisonnement pour la productivité en télétravail : bruit, poussière et déplacements constants réduisent l’efficacité de 20 à 30%, se traduisant par des heures supplémentaires ou des pertes de revenus pour les indépendants.

L’impact sanitaire s’inscrit dans la durée. L’Institut National de Recherche et de Sécurité documente les risques d’exposition prolongée aux poussières de chantier, aux composés organiques volatils des peintures et colles, ainsi qu’aux nuisances sonores dépassant 80 décibels. Doubler la durée d’exposition double mécaniquement ces risques, particulièrement pour les enfants en bas âge, les personnes âgées ou les individus souffrant de pathologies respiratoires.

La dimension psychologique pèse également lourd. Les premiers mois de chantier mobilisent l’énergie décisionnelle : choix des matériaux, validation des plans, arbitrages budgétaires. Au-delà de quatre mois, la lassitude s’installe. Les tensions familiales s’accumulent, la motivation s’érode. Le risque d’abandon du second chantier ou de compromis qualité par épuisement devient réel, aboutissant à un projet global incohérent.

Le marché immobilier sanctionne également ces chantiers prolongés. Impossible de valoriser un bien en vente ou de le louer pendant les travaux. Le manque à gagner se chiffre en milliers d’euros pour qui planifiait une mise en location rapide. Pour anticiper ces coûts, le prix moyen de rénovation d’une salle de bain en 2025 atteignant 2000€ par m² impose une planification financière rigoureuse incluant ces coûts indirects.

L’évolution des indices de construction confirme la volatilité des coûts dans le temps, renforçant l’intérêt d’une intervention groupée et rapide.

| Mois | Indice BT40 | Variation |

|---|---|---|

| Mai 2025 | 129,10 | +0,08% |

| Avril 2025 | 129,00 | -0,15% |

| Mars 2025 | 129,20 | +0,54% |

Pour atténuer ces impacts lorsque le chantier simultané demeure incontournable, plusieurs stratégies pragmatiques s’imposent.

Stratégie pour minimiser l’impact des travaux

- Planifier les travaux pendant une absence prolongée si possible

- Prévoir un budget pour solutions temporaires (repas, hébergement)

- Négocier avec l’entreprise un calendrier serré et pénalités de retard

- Documenter l’état initial pour éviter les litiges

Au total, le coût réel du temps dépasse largement la simple addition des jours de chantier. Il englobe santé, productivité, cohésion familiale et opportunités immobilières, autant de paramètres qui plaident massivement pour la concentration temporelle des interventions.

L’obsolescence progressive de la première pièce rénovée

La vision à long terme révèle un dernier paramètre décisionnel crucial : la dévaluation temporelle de la première rénovation pendant l’attente de la seconde. Ce phénomène d’obsolescence progressive combine trois dynamiques distinctes mais convergentes, créant un décalage croissant qui affecte la cohérence globale du logement et sa valeur patrimoniale.

Les normes énergétiques et sanitaires évoluent rapidement. Entre 2020 et 2025, la réglementation RE2020 a imposé de nouveaux seuils d’isolation, de ventilation et d’efficacité des équipements. Rénover la cuisine en 2024 selon les normes en vigueur, puis la salle de bain en 2027, crée une incohérence réglementaire. La seconde pièce bénéficie des dernières exigences tandis que la première, bien que récente, se retrouve techniquement datée. Cette hétérogénéité pénalise le diagnostic de performance énergétique global.

Les chiffres nationaux illustrent la difficulté d’atteindre les standards performants. Actuellement, seulement 6% des logements français sont classés A et B en 2024, soulignant l’écart entre les ambitions réglementaires et la réalité du parc immobilier. Rénover par étapes dilue l’effort de performance globale et compromet l’atteinte d’un niveau de certification valorisant.

L’esthétique connaît une dérive similaire. Les tendances en matière de revêtements, couleurs, formes et finitions évoluent sur des cycles de deux à trois ans. La cuisine rénovée en 2024 avec des tons gris anthracite et des poignées intégrées peut sembler décalée face à une salle de bain refaite en 2027 suivant une nouvelle palette minérale et des robinetteries dorées. Ce patchwork stylistique nuit à l’harmonie visuelle et dévalue l’ensemble aux yeux d’un acquéreur potentiel lors d’une revente.

La technologie amplifie encore cet écart. Les équipements connectés, mitigeurs thermostatiques intelligents, éclairages pilotés par application ou systèmes de gestion d’eau évoluent à un rythme soutenu. Intégrer ces solutions dans la salle de bain trois ans après la cuisine crée une incompatibilité fonctionnelle. Les protocoles de communication changent, les applications deviennent obsolètes, l’interopérabilité se complique. L’utilisateur se retrouve avec deux espaces technologiquement déconnectés, perdant tout l’intérêt d’un écosystème domotique cohérent. Pour des éléments essentiels comme la robinetterie pour cuisines et salles de bains, cette incohérence technologique se manifeste quotidiennement.

75% des travaux de rénovation en maisons individuelles n’ont pas permis de changer de classe de DPE

– ADEME, Étude TREMI 2016-2017

Enfin, l’usure accélérée de la première pièce rénovée constitue un effet pervers inattendu. Pendant les travaux de la seconde, les occupants surinvestissent la pièce fonctionnelle. La cuisine temporaire subit une sollicitation intense, les équipements tournent en surrégime, les surfaces s’usent prématurément. À l’issue du chantier global, la première rénovation affiche déjà des signes de fatigue que la seconde, toute neuve, ne présente pas. Le décalage de durée de vie entre les deux espaces se creuse inexorablement.

Cette obsolescence progressive démontre qu’étaler les rénovations ne diffère pas simplement la dépense : elle altère structurellement la valeur et la cohérence de l’investissement total. La vision patrimoniale à cinq ou dix ans plaide massivement pour la synchronisation des interventions.

À retenir

- La rénovation séquentielle engendre 15 à 25% de surcoûts par double intervention et inflation

- Les réseaux partagés dans 70% des logements imposent techniquement le chantier unique

- Doubler la durée des travaux multiplie les coûts sanitaires, psychologiques et économiques indirects

- L’écart temporel crée une obsolescence normative, esthétique et technologique pénalisante

- La décision optimale repose sur trois critères : état actuel, configuration des réseaux et capacité financière

Quelle stratégie pour votre configuration et budget

Après avoir déconstruit les présupposés économiques, techniques et temporels, reste à traduire cette analyse en grille décisionnelle actionable. Car si les arguments plaident massivement pour le chantier simultané, des configurations spécifiques justifient encore une approche séquentielle maîtrisée. L’honnêteté intellectuelle impose de reconnaître ces exceptions et d’outiller le lecteur pour identifier sa situation.

Premier critère : l’état actuel des pièces. Si une seule présente un danger immédiat (fuite majeure, installation électrique vétuste dangereuse, moisissures toxiques), la priorisation devient légitime. L’urgence sanitaire ou sécuritaire prime. Toutefois, cette intervention d’urgence doit s’accompagner d’une planification rapprochée de la seconde, idéalement dans les six à douze mois, pour limiter les surcoûts démontrés et profiter de la mobilisation déjà effectuée. Dans ce scénario, vérifier impérativement que les réseaux communs n’imposent pas une intervention globale immédiate pour garantir la conformité.

Deuxième critère : la capacité de relogement temporaire. Certains ménages ne peuvent absolument pas quitter leur logement pendant trois mois : contraintes professionnelles, scolarité des enfants, absence de solution d’hébergement accessible financièrement. Dans ce cas, étaler les travaux devient une nécessité pratique. Privilégier alors un écart minimal entre les deux phases, six mois maximum, pour contenir l’inflation et maintenir la cohérence des choix esthétiques et techniques. Négocier dès le départ un engagement ferme de l’entreprise sur la seconde tranche permet de sécuriser prix et disponibilités.

Troisième critère : le budget et le mode de financement. L’arbitrage oppose crédit global à taux négocié versus épargne progressive. Si le budget disponible couvre au moins 70% du coût total d’une rénovation simultanée, le financement complémentaire reste gérable et les économies démontrées compensent largement le coût du crédit. En revanche, si la trésorerie ne permet de couvrir qu’une seule pièce sans endettement excessif, l’étalement redevient rationnel, à condition d’intégrer dans le calcul les 15 à 25% de surcoûts identifiés et de provisionner cette somme supplémentaire. Pour naviguer ces arbitrages complexes, il peut être pertinent d’optimiser votre projet de travaux avec un accompagnement professionnel.

Le tableau suivant synthétise les ordres de grandeur budgétaires selon la configuration, facilitant l’auto-diagnostic initial.

| Type de salle de bain | Budget estimé | Caractéristiques |

|---|---|---|

| Petite (< 5m²) | 2500-5000€ | Optimisation espace, essentiels uniquement |

| Standard (5-9m²) | 5000-10000€ | Douche et baignoire possibles |

| Grande (> 9m²) | 7000-20000€ | Double vasque, aménagements luxe |

Un retour d’expérience récent éclaire l’impact des dispositifs d’aide sur la faisabilité des projets globaux. Les dossiers MaPrimeRénov’ soldés en 2023 ont concerné environ 470000 logements. Les économies d’énergie conventionnelles liées à ces rénovations s’élèvent à 3,1 TWh par an, soit 6,6 MWh par an et par logement, avec les pompes à chaleur représentant les deux tiers des économies. Ces chiffres démontrent qu’une approche globale et performante bénéficie d’aides substantielles qui réduisent significativement le reste à charge, rendant le chantier simultané financièrement accessible à davantage de ménages.

Pour formaliser la décision, un arbre décisionnel simple s’impose. Première question : vos réseaux de plomberie, électricité ou ventilation sont-ils interdépendants entre cuisine et salle de bain ? Si oui, la rénovation simultanée devient techniquement obligatoire, la discussion s’arrête là. Si non, seconde question : votre budget disponible couvre-t-il au moins 70% du coût total d’un chantier simultané ? Si oui, cette option demeure économiquement optimale. Si non, troisième question : pouvez-vous vous reloger pendant trois mois consécutifs ? Si non, évaluer un séquentiel rapproché en provisionnant les surcoûts démontrés.

Cette grille pragmatique transforme une masse d’informations en processus décisionnel structuré. Elle reconnaît que la réponse universelle n’existe pas, mais que chaque configuration possède une solution optimale identifiable par analyse méthodique. L’essentiel réside dans l’honnêteté du diagnostic initial et l’intégration de tous les paramètres financiers, techniques et humains dans l’équation finale.

Questions fréquentes sur la rénovation simultanée

Faut-il prévoir une ventilation commune pour cuisine et salle de bain ?

Oui, la VMC doit être calibrée pour l’ensemble des pièces humides. Modifier une seule pièce peut déséquilibrer tout le système de ventilation.

Peut-on garder l’ancienne plomberie en rénovant qu’une pièce ?

Techniquement possible mais déconseillé car mélanger ancien et nouveau réseau crée des incompatibilités de pression et de matériaux.

Quel délai minimum entre deux rénovations séquentielles ?

Si l’étalement est inévitable, privilégier un écart de six mois maximum pour limiter l’inflation des coûts, maintenir la cohérence esthétique et conserver le même prestataire avec des conditions négociées.

Les aides financières s’appliquent-elles différemment selon l’approche ?

Les dispositifs comme MaPrimeRénov’ favorisent les rénovations globales performantes avec des montants bonifiés. Un chantier simultané cuisine-salle de bain intégré dans une démarche énergétique cohérente maximise les aides accessibles.